Arno Beck – Syntax error

Arno Beck

Syntax Error

Syntax error

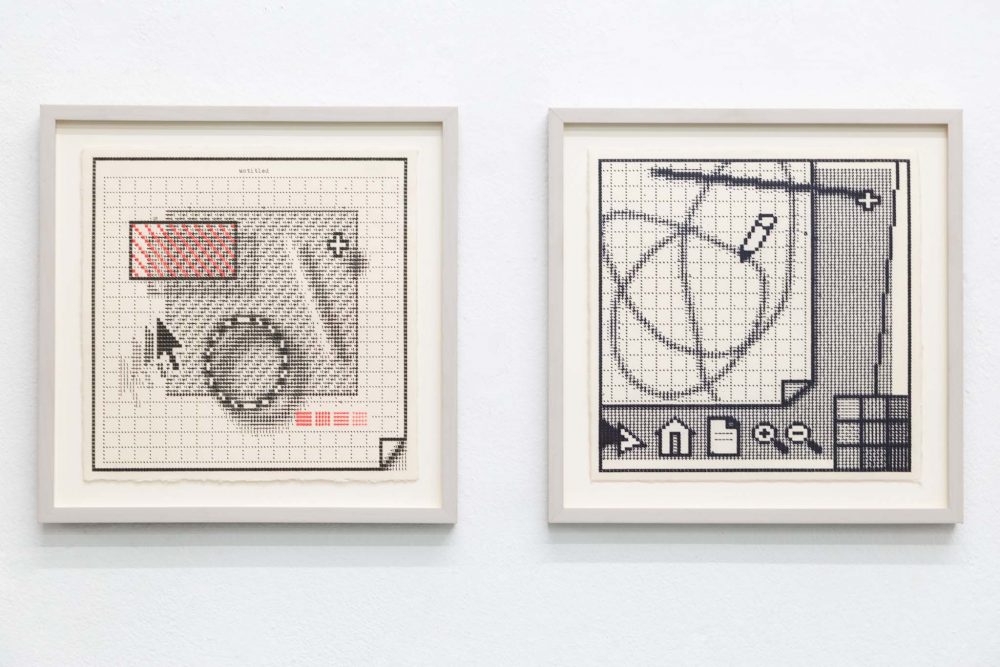

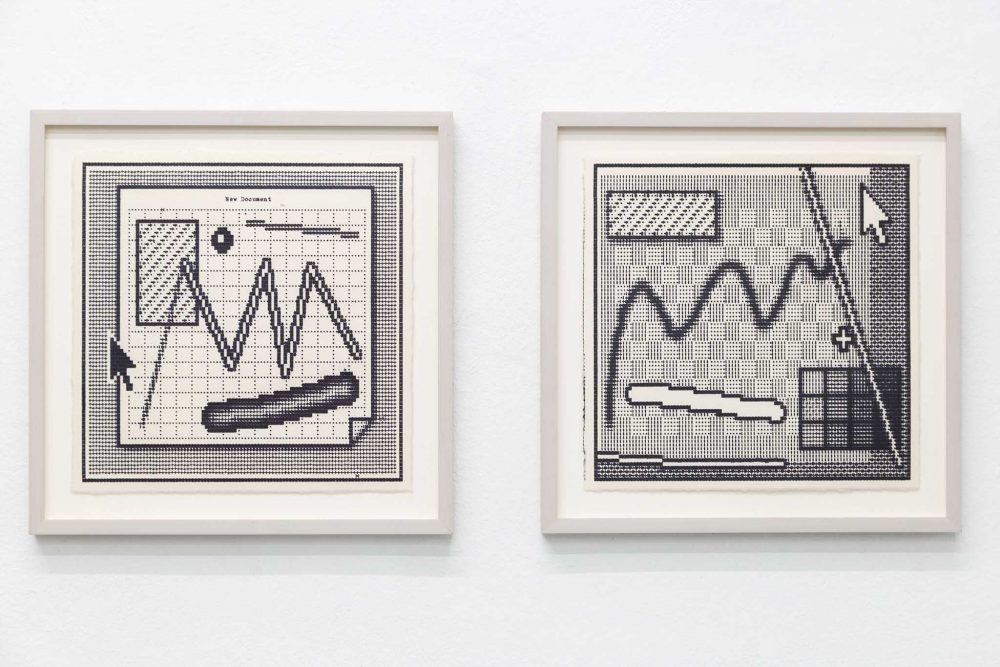

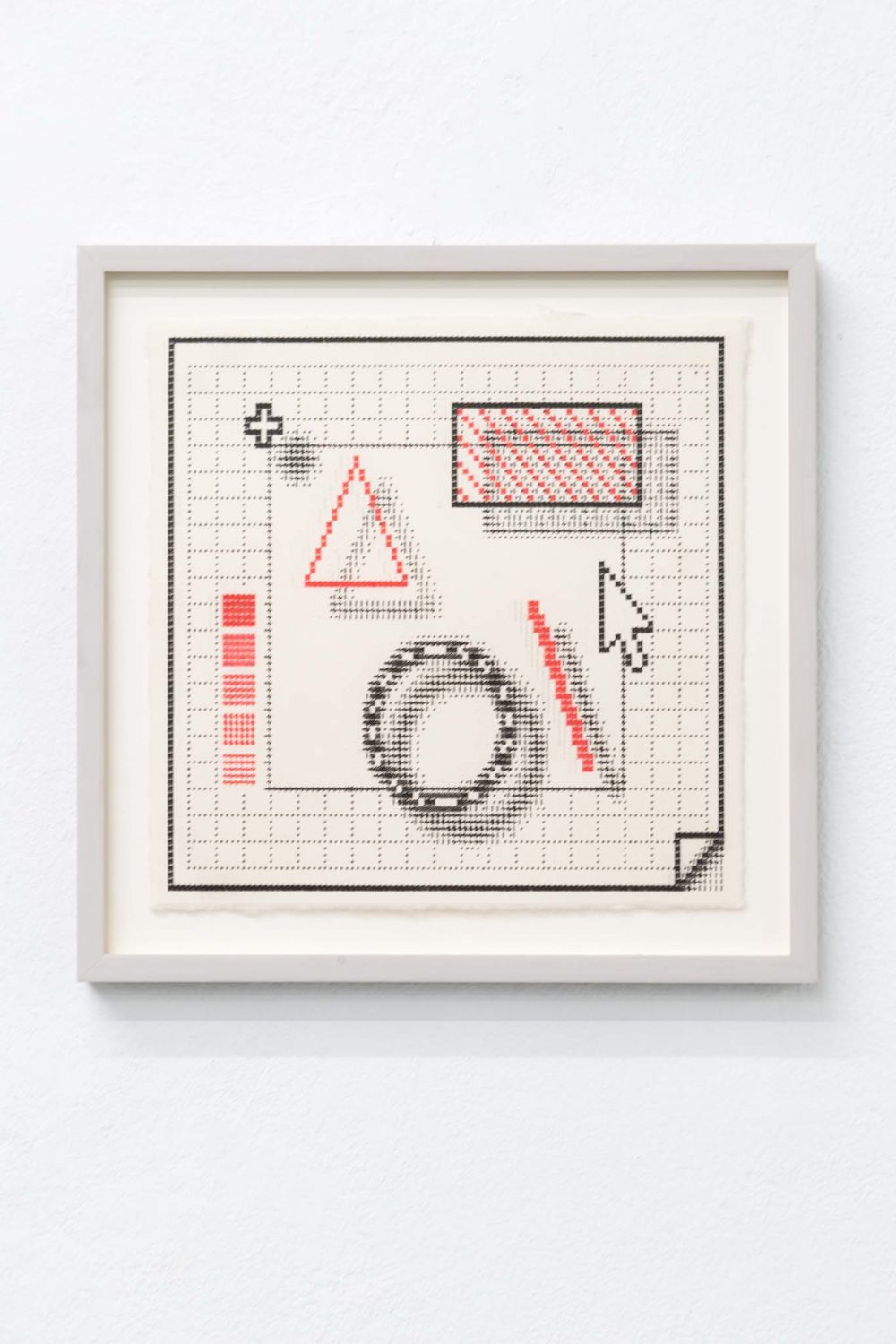

Arno Beck verbindet in seinen neuen Arbeiten Darstellungskonzepte analoger Reproduktionstechniken mit der Ästhetik digitaler Bilderzeugungsverfahren. Zunächst wird die Vorlage, die am Rechner erstellt wird, in eine stark vereinfachte Rastergrafik umgewandelt, wobei die 32/er Farbpalette des Gameboy Color als Orientierungssystem dient. Auf den Digitalisierungsprozess, dessen Sinn und Zweck es ist, das Bild für die drucktechnischen Gegebenheiten der Vervielfältigungsmaschinen bzw. die Voraussetzungen der digitalen Übertragung vorzubereiten, folgt jedoch wieder eine analoge Arbeitsphase. Die einzelnen Bildquadrate werden von Hand in tausende gleich große Holzstücke zurecht gesägt, die mit einer Druckwalze eingefärbt und zu einem Pixelmosaik zusammengefügt werden. Anschließend erfolgt ein einzelner Abdruck auf Japanpapier, wobei auf eine Vervielfältigung des Motivs bewusst verzichtet wird. Jeder Druck ist ein Unikat. Der Künstler greift in den Ablauf eines auf Automatisierung hin ausgerichteten Reproduktionsprozesses ein und stellt die Spielregeln auf den Kopf. Sobald das Bild für eine maschinelle Weiterverarbeitung vorbereitet ist, erfolgt eine überraschende Wendung. Es setzt eine Phase der mühevollen Handarbeit ein und das Ergebnis eines auf serielle Vervielfältigung angelegten Arbeitsprozesses wird zum Original. Handarbeit und Digitalisierung durchdringen sich auf eine unvorhergesehene Art und Weise: die Hand scheint sich gerade an dem Punkt einmischen zu wollen, wo die Maschine ihren Kompetenzbereich für sich beansprucht. Die so entstandenen Mosaikdrucke konfrontieren eine Rasterästhetik der digitalen Perfektion mit den ungelenken Verschiebungen und Überlagerungen einer analogen Umsetzung. Es entsteht ein Spannungsgefüge zwischen geplanter Ordnung und willkommenen Ausbrüchen aus einem statischen System, die einen lebendigen Farbraum erzeugen. Der Zufall ergänzt und erweitert das System. Man fühlt sich hierbei sogleich an die Unregelmäßigkeiten und Farbabweichungen in den Siebdrucken Warhols erinnert. Die Hand hinterlässt auch in der Imitation eines maschinellen Prozesses ihre eigenen Spuren. Walter Benjamin beklagte bereits in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in seinem viel zitierten Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter der Reproduktion“ den Verfall der Aura des Kunstwerkes vor dem Hintergrund seiner massenhaften Verbreitung durch Vervielfältigungen. Benjamin definiert die das Kunstwerk umgebende Aura als Zeugnis einer Einmaligkeit und einer in sich getragenen Historizität, die durch jegliche Form der Reproduktion untergraben wird. Arno Becks Verfahren könnte man als den humorvollen Versuch einer „Re“-Auratisierung des Kunstwerks in Zeiten der Bildinflation bezeichnen. Der quadratische Farbpixel als Symbol der ikonografischen Industrialisierung wird mühsam von Hand zurechtgeschnitten und mit Farbe versehen, um in einem aufwendigen Holzdruckverfahren ein Unikat zu erzeugen, was dem Grundprinzip der Drucktechnik völlig widerspricht. Zusammen mit den Holzdrucken entsteht eine Serie an Schreibmaschinengrafiken in einer ähnlichen Motivik. Nachdem ein Schreibmaschinenblatt durch ein Raster aus „+“-Zeichen vorstrukturiert wurde, beginnt die Umsetzung des Motivs durch die Verwendung von sechs verschiedenen Buchstaben und Zeichen, die einen jeweils eigenen Helligkeitswert erzeugen, der jedoch, ähnlich wie beim Klavier, durch die Härte des Anschlags variiert werden kann. Die Buchstabenpartituren werden als Edition von jeweils 10 Exemplaren umgesetzt, wobei jedes einzelne Blatt von Hand neu eingetippt und somit auch zu einem Unikat wird. Wie bei den Holzdrucken versucht der Künstler sich bei der Umsetzung des Motivs bewusst Steine in den Weg zu legen, indem er ein ausrangiertes Relikt der Textgestaltung zur Darstellung einer Grafik verwendet. Doch auch hier entsteht ein Ergebnis, mit einer völlig eigenen Ästhetik in einem Spannungsfeld zwischen subjektivem Ausdruck und vorstrukturierter Ordnung. Arno Beck bestreitet in beiden Serien einen außergewöhnlichen Weg. In einer Zeit der inflationären Erzeugung und Verbreitung von digitalen Bildern stellt er das Prinzip der Reproduktion auf den Kopf und Infrage.

Falko Bürschinger